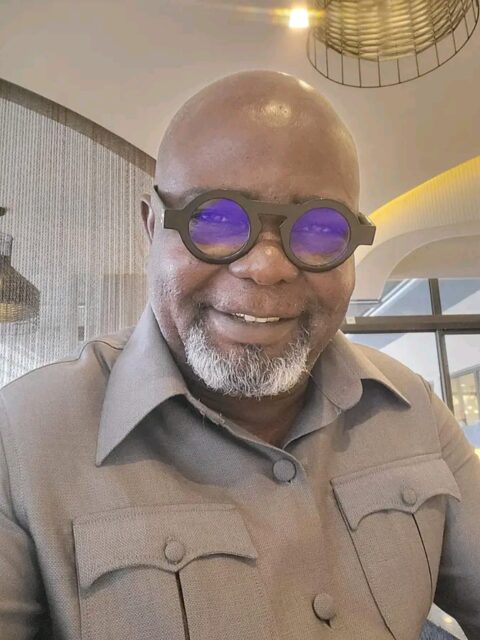

Le gouvernement ivoirien franchit une nouvelle étape dans sa lutte contre l’orpaillage clandestin. Après une première phase centrée sur le nord du pays en 2024, c’est désormais dans le centre que s’opère le déploiement de la campagne nationale. Du 10 au 12 juillet 2025, le ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly, mène une tournée dans le District autonome des Lacs notamment à Daoukro, Yamoussoukro et Toumodi avec un message clair : mettre fin à un phénomène aux conséquences économiques, sociales et environnementales dévastatrices.

Plutôt que de miser uniquement sur la répression, le gouvernement opte pour une stratégie à trois volets : renforcement sécuritaire, création d’alternatives légales et implication directe des communautés rurales. « Je ne viens pas faire un discours, je viens établir un partenariat », a déclaré le ministre à Daoukro, face à une population venue en nombre exprimer son ras-le-bol. Dans une salle comble, les témoignages se sont succédé, dénonçant la pollution des rivières, la disparition des terres cultivables, la déscolarisation des enfants et l’insécurité généralisée.

Derrière les apparences de richesse facile, l’orpaillage illégal cache une économie souterraine qui échappe aux populations comme à l’État. Selon les chiffres du ministère, à peine 7 % de la valeur de l’or extrait illégalement reste dans les villages concernés. Le reste alimente des réseaux mafieux transnationaux. « Pour 100 000 FCFA d’or, seuls 7 000 FCFA reviennent au village », a précisé Seydou Coulibaly, directeur général des Mines.

À l’échelle nationale, la facture est lourde : 100 tonnes d’or quitteraient le pays chaque année via des filières illégales, soit une perte fiscale estimée à plus de 700 milliards FCFA.

La Côte d’Ivoire n’est pas restée passive. Depuis 2021, le Groupement spécial de lutte contre l’orpaillage illégal (GS-LOI) a démantelé plus de 1 700 sites clandestins. Des centaines d’interpellations ont eu lieu. Mais cette approche, à elle seule, ne suffit plus.

Dès 2023, le gouvernement a entamé un dialogue avec les autorités coutumières, afin d’ancrer la lutte au cœur des réalités locales. Aujourd’hui, la stratégie mise sur une mobilisation communautaire et une territorialisation de l’action, en confiant aux préfets le rôle de relais de terrain.

Le ministre appelle désormais les villages à se structurer en coopératives pour pratiquer une exploitation artisanale légale, encadrée par l’État et appuyée par des mécanismes de financement. Une option qui vise à garantir des revenus durables, tout en réduisant les impacts négatifs sur l’environnement.

Parallèlement, le gouvernement cherche à attirer davantage d’investissements dans l’exploitation industrielle, avec des clauses de redistribution aux collectivités. L’objectif est de bâtir un modèle hybride combinant artisanat structuré et industrie extractive responsable.

Le succès de cette politique dépendra de la capacité à changer les mentalités et à proposer des alternatives crédibles. La mission confiée aux préfets est essentielle : convaincre, dialoguer et enrôler les communautés rurales dans une dynamique nouvelle. C’est à cette condition que l’or pourra cesser d’être source de conflits pour devenir un vecteur de prospérité partagée.

En repensant sa stratégie, l’État ivoirien fait le pari du long terme : tourner le dos à l’illégalité, restaurer l’autorité, préserver l’environnement et offrir aux populations rurales une place centrale dans la gestion de leurs ressources.